作者:蔡依橙 醫師 (I-Chen Tsai, MD)

完稿日:2011/8/28

我看過九把刀的小說,藝術層次普通;看網路上的發言,並不瞻前顧後;偏偏電影最講求層次跟瞻前顧後。這樣的年輕人,拍電影會有多好看?

最近的國片,《海角七號》畫面不夠細膩、《雞排英雄》意識型態有問題、《劍雨》演員表現爛到破表,PTT上竟仍受到大量吹捧。《那些年》負評不斷,支持者又在純愛、青春、熱血上鬼打牆,作為一個極為龜毛的電影挑剔者,我想,這電影應該不太理想。

「要酸人也要看過作品才能酸得到位」,這是我進電影院的心情。

出場時,我說:「這真他老師的是部好電影,藝術成就高,無庸置疑。」

(以下有雷,怕被爆雷的施主,請留步。這個,比較適合您。)

事實上,開演三分鐘我就被聲音與影像收服,演到畢業典禮,主戲還沒開始,便掉眼淚。

並不是故事打動我,我個性與柯騰不同,高中時期「那些年,我們班上並沒有女孩」,但好電影就是這樣,故事沒「中」沒關係,影像、情節、音樂與所傳達的意念,會繼續包圍觀眾直到融化。

就像,我們沒人當過蝙蝠俠,但都能感受《黑暗騎士》的沈重;就像,我們沒人到夢裡蓋過房子,但還是愛上《全面啟動》的團隊合作。好電影,是用「層次」做出「穿透性」的。

說「層次」與「穿透性」太抽象,小弟舉實例說明如下:

「人生本來就有很多事是徒勞無功的。」

在柯騰的抱怨中,沈佳宜說:「人生本來就有很多事是徒勞無功的。」

這個徒勞無功,在電影中反複的出現,包括:(1)沈佳宜因經痛,六年用功念書毀於一旦。(2)男生們使盡渾身解數逗沈佳宜開心,卻都輸給柯騰。(3)柯騰追沈佳宜那麼多年,連天燈上的字都看不到。(4)阿和時機好,追到了,說的話卻進不到沈佳宜的心中。

坐在電影院聽著這直白的人生道理,簡直愚蠢,哪有哲理用對白講出來的?

仔細一想,柯騰徒勞無功嗎?不,他成長成一個男人了。沈佳宜徒勞無功嗎?不,他體會了愛與距離。阿和與同伴們徒勞無功嗎?不,他們獲得了友誼、青春與愛情的回憶。

原來,電影真正想傳達的是:「即使徒勞無功,成長、過程與回憶才是人生的一切。」

圖、說是「徒勞無功」,但沒說出的,便是一切。

用更遠的視野看,人都不免一死,終將化為塵土,但那些我們一起擁有的故事,才是人生的全部。因為這層設計,使《那些年》超越了「青春純愛」的層次,衍生出跨越年齡層的穿透力。

這是電影中,沒有被言說、需要時間與年紀去體會的禪。

從陳妍希到沈佳宜

柴智屏作偶像劇起家,台灣不缺清純美女,隨便挑一個跟大元、豆花妹、桂綸鎂一樣漂亮的,化點妝,要做個偶像電影,易如反掌。但投影到幾百吋的螢幕上,想收服觀眾,講藝術價值,達成感染性的口碑,就不是這麼簡單了。

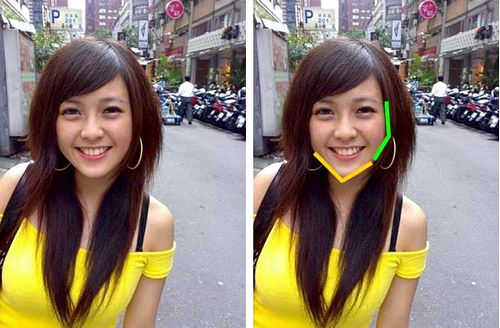

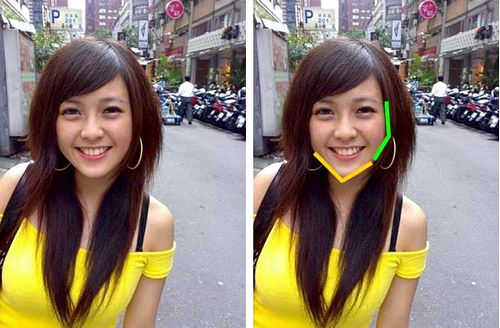

圖、宅男女神領先群代表:大元。注意身材、 大眼 以及 「明顯但收圓邊」的mandibular angle(綠色)以及chin angle(橙色)。(觀察重點可依個人口味輕重自由添加)

圖、宅男女神領先群代表:豆花妹。就是這張紅到日本去的。注意大眼 以及 「明顯但收圓邊」的mandibular angle(綠色)以及chin angle(橙色)。

圖、資深宅男女神代表:桂綸鎂。仿吶喊造型還能這麼優雅,女神稱號當之無愧。注意化妝後的 大眼 以及 「明顯但收圓邊」的mandibular angle(綠色)以及chin angle(橙色)。

圖、《那些年》電影女主角:陳妍希。注意不明顯的mandibular angle(綠色)以及chin angle(橙色)。靠著精湛的演技 與 豐富且有深度的臉部表情,成功詮釋沈佳宜,進入宅男女神界電影組。

這幾年台灣宅男喜歡的典型,是適度的大眼配上犀利但收圓邊的mandibular angle與chin angle,大元、豆花妹、桂綸鎂都是。以陳妍希來說,他的靜態劇照並不討喜,在宅男女神界其實排不進領先群。

但陳妍希詮釋沈佳宜,使用超級豐富的臉部表情,那並不犀利的美,反而更能卸下觀眾心防,去專注觀察他與柯騰之間的化學反應:走在荒廢鐵軌的曖昧、天燈兩方的對話、分手大雨、九二一的電話回憶,都是經典。

陳妍希豐富的臉部表情,不皮相而有深度,皺眉中混雜不悅與期待、微笑中帶有滿足與不安、急促的語言想抓住些什麼卻說不出、電話親膩的語氣對比思念的距離。演偶像劇與MV出身的演員,能深化自己的電影詮釋能力,並不容易。看看劍雨的大S你就知道差別在哪。

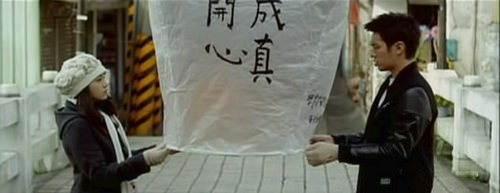

影片:陳妍希飾演沈佳宜,天燈一幕,從期待、驚訝、矜持到失望,兩秒的表演。

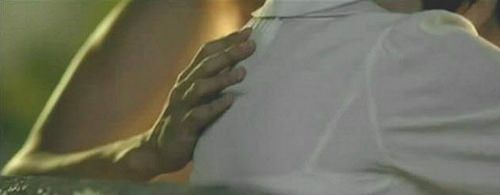

圖、一個好的電影演員,有能力用現場的特寫表演,散發出巨星的魅力。靜態截圖,完全看不出陳妍希的強大能量。

柴智屏/九把刀團隊選擇起用價格不高的演員,看出個別天份,擺在對的地方。不容易!

一個成就仍受爭議的網路小說家、兩個Google上沒啥資料的執行導演、一堆名氣很普通的演員,在柴智屏的組合下,卻成了穿透人心的藝術作品。

拉大視野來看,人生不也如此,我們可能沒有背景、沒有金湯匙、沒有天上掉下來的禮物 機會,但就憑一股熱血、不停的戰鬥,過程中找到更多的夥伴,組成自己的團隊,就這樣走出獨一無二的燦爛人生。

從選角、團隊組成、故事情節到電影實踐,柴智屏/九把刀團隊,重複訴說這樣的概念。從純愛電影,走向人生哲理。

「大劍無鋒 大巧不工」

一部看似純愛青春的電影小品,整個鋪陳手法,是類似中國經典名著《紅樓夢》的。

「有這麼扯?扯到紅樓夢去了?」請聽我娓娓道來。

紅樓夢最有意思的,是安危相易、福禍相生的寫作結構。這節寫到有人祝壽熱鬧得緊,後頭就帶幾句可能誰要死了。下節寫到誰的葬禮哀淒莫名,偏又帶到另件事情出現希望。在這樣的情緒三明治中,做出交錯的軸線與豐富的故事結構。

圖、「友達以上、戀人未滿」的安慰。

《那些年》裡,沈佳宜考得不好,大哭一場,主線是悲,柯騰遞手帕、衣服的情結反倒讓人發笑;沈佳宜所說「你不要現在說你喜歡我」,又回頭讓觀眾靜靜等待故事發展。最後柯騰的手伸出,點到為止的停在背上,扶肩膀太兄弟,摸到內衣卻又過頭,在剛好的地方,維持住剛好的曖昧。悲喜交錯,完美收尾。

圖、柯騰安慰沈佳宜一幕,最後手停留的點,在剛好的地方,維持住剛好的曖昧。

又如,全聯先生演出護妻行為:「要親過他,才能親新娘。」產生戲劇張力。柯騰以對全聯的熱吻打破僵局,在搞笑的舉止中,釋放對沈佳宜的愛,在主題歌中,剪接回憶畫面,讓整部戲的情感醞釀一次爆開。

親完新郎,觀眾的疑問是:「柯騰到底會怎麼親新娘?」這裡處理的也很好,隔點距離,互相祝福,珍重再見。

真牽手就遜了,真的親也遜了。這樣的距離,是最美的結束。

圖、錯過的愛情。這張構圖很棒,沈佳宜位於畫面中央,背後是寬廣但空虛的,柯騰旁邊的販賣機,意指男孩的運動世界,隔開了兩人。只要伸出了「愛」的手,便能改變。

看似「純愛電影」,但後頭卻是無數細節的堆砌,很仔細的照顧觀眾的情緒線,喜之後是悲,悲之後是喜,放完就收、收完就放。「大劍無鋒、大巧不工。」

成熟且自然的商業操作

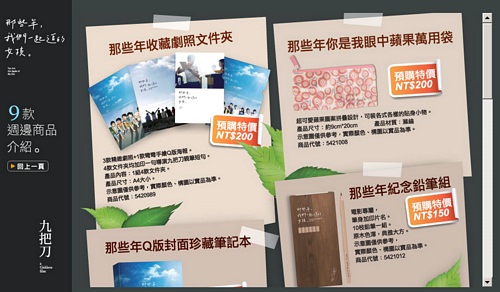

這部戲是有英文字幕的,仔細看,一些鄉土粗語,翻譯得頂到位。顯示柴智屏/九把刀團隊的野心並不只在台灣。在商言商,贊助與置入,行雲流水、自然互惠。電影院剛感動完,附近的唱片行就能買到原聲帶。聽了喜歡,還能上網投票推陳妍希發片。更別說許多周邊商品,用預購的方式,先下單後生產,鎖住購買慾望又不需負擔先期成本與囤貨壓力。

圖、官網截圖。電影未上映前,不確定會多成功,在周邊商品的製作上很難估計銷售量,改用預購的方式,先收單後生產,減低現金流壓力。

很多鄉民質疑,九把刀不是傳統意義上的導演,出出意見,實際都是兩位執行導演在操作。換個角度想,如果電影裡頭的電腦、飲料、咖啡廳、景點大佛都可以賣掉,柴智屏為什麼不能把導演的位子賣給九把刀,換來年輕人的創意、持續的部落格行銷 與 未來更多的合作。別忘了,九把刀部落格點閱率超高,總人次兩站加總早已破億。事後諸葛,拿《那些年》對比《殺手歐陽盆栽》的票房,賣這導演位置,您說值不值得?

這是很成熟的文化產業鏈建構,看來華誼兄弟的電影操作方式,我們台灣也作起來了。

結語:為何掉眼淚?

看完電影,誠心希望我自己,在短短數十年的人生中,產出這樣等級的作品,不管是寫作、團隊或任何人生實踐,展露出這樣的層次、細膩、與穿透力。

我掉眼淚,是對九把刀的致敬,他跟我同年生(1978),用自己的方法,走向了成功。

九把刀/柴智屏團隊,恭喜你們!

和諧大香港 衝突迪士尼

作者:蔡依橙 醫師 (I-Chen Tsai, MD)

完稿日:2012/1/24

作為一個台灣人,去香港,即使只是度假,也很難避免各種社會/文化/經濟的衝突。以下是我拍的三張照片。

圖一、馬英九先先

1. 拍照景點:知名的重慶大廈,「亞洲最能體現全球一體化的例子」。

2. 為什麼會有自稱「台灣原住民」的人,在「香港」尖沙嘴刊登巨幅電子廣告,慶賀馬英九連任「中華民國」總統呢?這真是太妙了。「最能體現兩岸三地一體化的例子」嗎?

3. 更妙的是,花了大錢登廣告,為什麼還會有錯字呢?刊登之後,金主自己都不看一下的嗎? XD

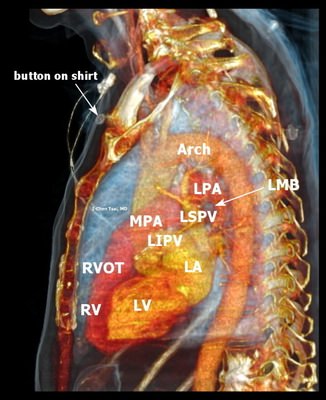

圖二、迪士尼景福門診

1. 迪士尼樂園,最大的遊園壓力來自於:排隊時間久、劇場沒位子、遊行擠不進。

2. 你出得起錢(一萬五千台幣),就可以有更好的待遇:設施不用排、劇場保留位、專區看遊行。

3. 在台灣,有錢想體驗更好的醫療照護,卻是困難重重啊。

圖三、大陸人 vs 香港人

1. 在香港迪士尼排隊,基本上有點壓力。講普通話的同胞們,總持續不斷的,把他們唯一且親愛的小孩往你前面推,就在你猶豫要不要罵小孩時,一家人(爸爸、媽媽、爺爺、奶奶)就全插隊到你前頭了。

2. 或許,他們認為,累積隊伍上各種小小的超越,最後,就是一生總成就的大超越。

3. 香港工作人員,用港腔普通話反覆說著:「請尊重其他遊客,不要插隊、不要爭搶、不要推擠。」聽來頗為哀傷。

4. 香港的族群問題已經白熱化了,「港人是狗」事件、「雙非產子問題」、「D&G事件」、「種票」現象……在香港服務業,小型矛盾與摩擦隨處可見。懶得看連結資料嗎?這裡有人唱給你聽。

結語

其實我對這些事情或現象沒什麼批判的,拍這些相片時,心情都是「無言」。

既然沒什麼好說,那就祝各位新年快樂啦!快樂中國新年(Happy Chinese New Year)!