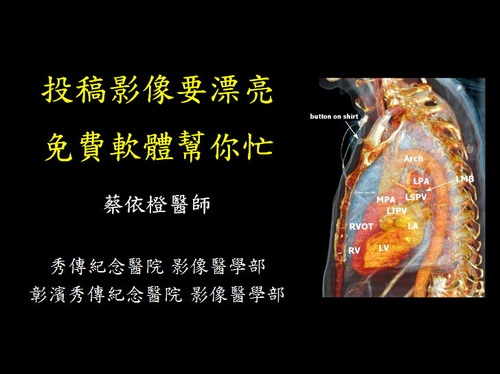

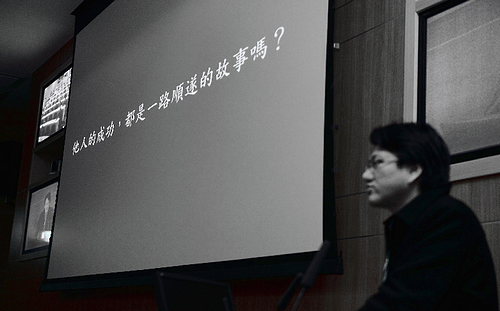

作者:蔡依橙 醫師 (I-Chen Tsai, MD)

初次完稿日:2010/10/24

最新修訂:2013/3/6

決定題目

從題目決定後,其實這場演講就開始了。

以表演的角度來看,當你的講題出現在學會通訊、時程表或者會議邀請函時,就是「廣義的這場演講表演」的開始。就像「第一次買股票就賺錢」這樣的書名,在書局裡總是比較容易被人拿去結帳,或者像是「蔡依橙」這個名字,總會讓人覺得是可愛少女,想來搭訕一下。

根據演講場合以及主辦人風格的不同,大致上有以下兩種情況:

1. 不適合改動題目:

這種往往是主辦人對該領域有一定程度的研究,在整個會議流程規劃上,是把演講者跟會議主題做層次思考的,不同的演講之間其實都有其相關性,輕則是不同講者題目本身的對仗,重則甚至是希望不同的講者激起互動火花。這種情況便不適合去改動演講主題,通常也不需要改,因為主辦單位花過心思設計了。

舉例來說,我們在 2009 年 3 月所舉辦的 Taiwan International Cardiovascular CT Symposium (TICCS),邀請到荷蘭的 Dr. Prokop、南韓的 Dr. Goo 以及我自己,做同主題的三角度探討,以 9:00-10:00 的課程為例:

9:00-9:15 | Current status of cardiovascular applications of MDCT in University Medical Center Utrecht – Dr. Mathias Prokop (English) |

9:15-9:30 | Current status of cardiovascular applications of MDCT in Asan Medical Center – Dr. Hyun Woo Goo (English) |

9:30-9:45 | Current status of cardiovascular applications of MDCT in Taichung Veterans General Hospital – Dr. I-Chen Tsai (English) |

9:45-10:00 | Panel discussion (Dr. Mathias Prokop, Dr. Hyun Woo Goo, Dr. I-Chen Tsai, Mr. Min-Chi Chen) |

這樣的課程設計是希望「不同的」醫院與專家針對「同樣的」臨床應用現況做分享,以立體的角度觀察醫療文化以及思維,並做最後的交互討論。

對於演講者來說,這類主題的準備重點,是去了解課程設計者當初的想法,並理解其他演講者可能的立場與態度,預備好可能的討論內容,迎接現場可能出現的創意火花。

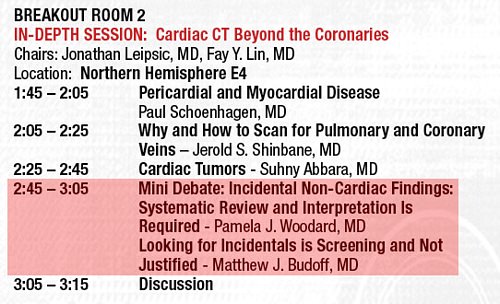

再如 2009 年 SCCT 的節目表中,有這種 Mini Debate,請兩種持不同意見的專家做討論,也是屬於不適合改動題目的。畢竟一個人被指派成贊成,而一個人是反對,演講者換個題目或立場的話,會失去這個debate session的意義。

圖、SCCT 2009 節目表截圖,Mini debate session。

這類的講題要準備得好不容易,因為人很容易陷在自己的思考與立場中,完全不關心對方反對的理由與邏輯,甚至當場聽講才知道「原來人家是這麼想的」,萬一對方言之成理,你又沒有深度資料可以反擊,那就兵敗如山倒。

推薦各位看下頭的核能辯論,現今文明世界,接受核能是主流,我們開始認知到核能為必要之惡,而我們的科技已經進步到可以掌控之。但反方的想法呢?他們就是一堆「不識大體」的無聊人士嗎?並不是的。以下,兩位演講者的深度以及現場兩派觀眾的互動,非常精采。如果你哪天被邀請準備這樣的議題,要費心在觀念高度與資料深度!

Debate: Does the world need nuclear energy?

2. 適合改動題目:

如果今天是單一演講,你的演講並沒有必要與其他人的內容做交互作用,或者在會議規劃上,主辦人其實是先找上你,讓你自由發揮一個主題,那麼這種題目就是可以改動的。作為演講者,應該盡量把題目改得更適合自己發揮,並使題目本身看起來吸引人。畢竟你才是這個領域的真正專家。

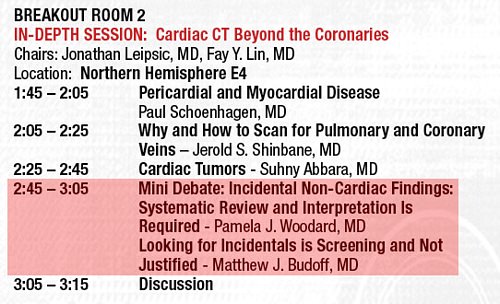

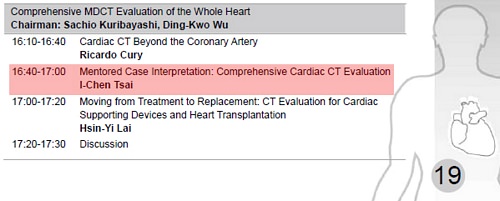

舉例來說,這是 ASCI 2010 的一個 mini symposium:「Comprehensive MDCT evaluation of whole heart」,從節目表來看,三位演講者的專長經驗略有不同,預計講的內容也不同,作為演講者,我當然是可以更改題目的,只要符合 symposium 本身的宗旨,且不與 Dr. Cury 或 Dr. Lai 重複,我便可以更改。

圖、ASCI 2010 節目表截圖。以這個例子來說,

我可以改成:Interpreting clinical cases with expert

或者 Interactive case interpretation session,都是適當而貼切的。

進一步,我舉幾個過去我自己的例子,並分析其題目背後的意義以及差異:

| 好 | 普通 | 附註 |

| Comprehensive Evaluation of Ischemic Heart Disease Using MDCT | Cardiac CT | 使用過於廣泛的統稱名詞,無法引起聽眾的事前期待。使用 comprehensive 讓人感到好奇,使用 ischemic heart disease 確實定義要針對的問題,會使得目標族群更願意來參加。 |

| How MDCT changed our clinical practice in cardiovascular diseases | Cardiovascular CT in Taichung Veterans General Hospital | 除非你的醫院名稱具有非常特殊的意義(ex. MD Anderson cancer center),否則後者很容易讓人家看扁:「哈!是哪裡的地區醫院要分享初步經驗嗎?」前者很清楚的表明演講者將分享 MDCT 所帶來的臨床流程改變。如果聽眾的經驗中,MDCT 並沒有帶來太多的臨床流程改變,他們就會很有興趣來聽。 |

| MDCT for heart failure patients – motion, viability, valve and beyond | MDCT for heart failure patients | 多了一個副標題,清楚的定義了要講的內容,而且這些要講的內容,是多數醫院沒有經驗的,光題目就會引起參加者的期待。 |

| 住院醫師如何進入研究之門 | 怎麼做研究 | 前面的題目很清楚的針對這次要參加的成員們做了定義,題目本身也很有畫面感(進入研究之門),他們會認為:「這是為我特別準備的課程」,聽眾出席率便會增加。後面的題目就顯得非常廣泛,是誰做研究?做什麼研究?會不會是陳腔爛調?在不確定的狀況下,如果聽眾有其他更確定的選擇(如:睡覺、約會、看電影),便不會來了。 |

| Analyze your situation, publish with your strength | Clinical research | 後者是很廣泛的統稱名詞,前者則是站在聽眾的立場想,並嘗試協助其發展研究的語氣,聽眾傾向於會參加題目散發出「這跟我有關係」的演講。 |

題目的訂立,是演講的最開端,是你第一次接觸觀眾。必須用心。

總而言之,演講者在受邀演講的過程中,不一定要扮演完全被動的角色,你可以積極與主辦單位溝通,了解他們想要什麼,並依據你的專業擬定一個最好的題目,達到從會議議程公布開始,就持續對聽眾產生吸引力的效果。

時間規劃

近幾年,醫學會議的演講時間有明顯縮短的趨勢,從以前一位演講者講一個小時,慢慢的縮到 40 分鐘,乃至於目前最主流的演講都是 20 分鐘左右。

我個人非常喜歡 20 分鐘左右的演講,我認為這對演講者跟聽眾都是好的:演講者可以直接切入重點,省去無聊鋪陳的部份,直指核心,講比較少但是還是領一場的錢;聽眾也可以在短時間內得到他們想要的觀念與內容,萬一講得不好,也不會折磨太久。

以 TED 來說,所有的演講都在 20 分鐘內,甚至也有 3 分鐘的,雖然簡短,但都發人深省,回味無窮。如果 Hans Rosling 以全球視野討論貧窮問題加上表演吞劍只需要 19 分鐘、Richard St. John 講成功八大要訣以及眾多成功故事只要 3 分鐘,請問我的 cardiac CT 的掃描技術需要 40 分鐘去介紹嗎?當然不需要!

Hans Rosling’s new insights on poverty

很多人認為醫學裡頭有很多技術性的東西,所以我們需要 40 分鐘以上,好好的介紹,但實際上不是的,演講的時間很寶貴,聽眾也不可能在你念過「120 kV, 300 mA, rotation time 0.27 sec, pitch 0.2, ECG-pulsing targeting 50-70%, carina to heart base, craniaocaudal scan direction, breath hold instruction, better with saline chaser」這些 slide 上有如咒語的文字 之後就會記得,那些描述細節的過程其實只是一種集體浪費時間的儀式,跟舉行全校週會差不多,國中生誰在聽啊。如果真的要講細節,最多一兩張投影片就好了。務必把所有的時間與精力集中在觀念的互相交流,細節則用紙本出版來傳達會比較有效率。

在準備內容時,永遠都要練習到比表定時間短一些,這裡的訣竅是刪除!只留下最最精采的投影片。以我來說,我的投影片張數大概是演講時間 +0 到 +5 之間,也就是說 20 分鐘的演講大概 20 張到 25 張,這包括標題頁以及結尾頁等。多次的練習也協助你自己熟悉內容,在演講當場有狀況時,才能臨機應變。

砍砍砍,稍微不精采的就砍,嚴格控制在表定時間內結束。寧早勿晚。

例如,前些日子到介入學會演講,由於一早有些狀況,整個研討會的時間延遲了 30 分鐘,到了 12:30 才輪到我講,如果我照規劃的講 25 分鐘,那麼觀眾吃飯時間就不夠了,鐵定邊吃邊罵,對於我的演講也不會留下好印象。所以我決定把握住演講的重點,臨時將時間縮短到 15 分鐘。一上台,便與聽眾搏感情:「作為延遲的研討會中午餐前的最後一位講者,我的情況是艱困的」,觀眾笑了。接著告訴大家我在意大家的聽講經驗以及午餐經驗,所以我會很快的講完,讓各位聽到重點也吃到午飯。於是,在全體觀眾輕鬆且專注的狀況下,順利的在 15 分鐘內完成,掌聲熱烈、反應良好。(新光三越週年慶滿 5000 送 500,商品再打 9 折中港路就塞爆。我這個 25 分鐘變 15 分鐘,6折耶,當然受歡迎。)

這樣的臨機應變,需要對自己的內容有很確切的掌握,並思考聽眾需要的是什麼(足夠的時間吃飯以及我的菁華觀念),配合現場的氣氛帶動,才能成功的讓「只剩半小時吃飯」的低落心情,轉換成「真是迅速精采而且我們還可以悠閒享受午餐」的愉悅經驗。

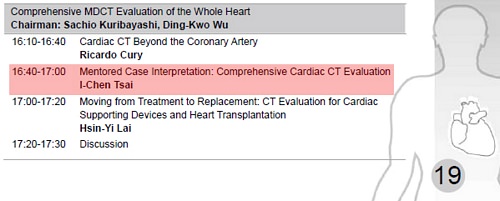

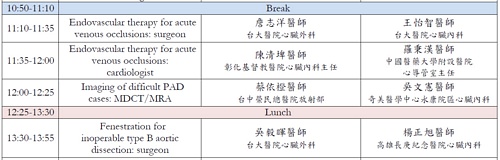

圖、介入性研討會的時間表截圖。

我不知道早上發生了什麼事,但上午的演講者全部延遲 35 分鐘開始,

我身為「駱駝壓著的最下面一根稻草」,

必須用精準的時間控制去拯救全體觀眾免於低血糖與焦躁。

另外,由於上台後,人在緊張、愉快、順利、慌亂時,對時間的感覺都是不一樣的,演講者很難知道自己到底花掉多少時間,在時程比較緊湊的大型會議,我是使用智慧型手機,切到碼表功能,從上台開始便啟動並放在講桌上。這樣在演講中,才能很精確的知道自己是偏快還是偏慢了,並據之調整後續速度。

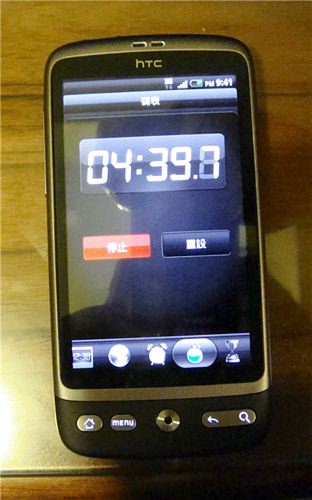

圖、我的智慧型手機,在演講廳中昏暗的光線,手機維持恒亮,

很容易看到演講已經經過的時間。

「咦,過 5 分鐘了,我還在 introduction,

剩下的 15 分鐘要快一點。講重點,不聊天了。」

PowerPoint 有些插件,可以讓時間顯示在你的投影片上,連觀眾都看得到,但我建議你不要這麼做,因為跳動的時間數字會吸走觀眾的注意力,他們會從你開始講,就幫你倒數計時,期待你的結束,沒有人會專心聽你的內容。

永遠從紙上塗鴉開始構思

初期規劃,建議都從紙上塗鴉開始(用印過的紙的背面更環保),隨手畫上自己想要在演講中呈現的主要意念,並隨時記錄一些靈感,最後去蕪存菁,把整個演講的走向規劃出來。千萬不要一開始就上電腦去 PowerPoint 打字。這是由於你所用的工具會限制你的思考。當你用白紙思考的時候,什麼都是有可能的,你的靈感之間彼此可以互相碰撞,並形成更有創意的呈現方法,可能是順序互調、可能會用動畫呈現,可能會用全版圖片呈現。當你用 PowerPoint 開始,那你的思考便會是呆板的,在概念上便只是「要有個標題,然後有些細項」。

這是革命,我們必須脫離 PowerPoint 預設版型的奴役,真正做演講的主人。

而我們革命的武器,就是原子筆跟白紙!(握拳)

這樣的概念其實就是手繪「心智圖」的概念:

心智圖的中心通常是一個單字或者是一個主題,而環繞在中心外的是相關的思想、言論和概念。Buzan 宣稱心智圖是一個深奧優秀的筆記方法,因為心智圖不會導致像其他筆記方式的「半睡眠的恍惚」(semi-hypnotic trance)狀態。或如直接使用 PowerPoint 構思演講的半痴呆狀態。(除已刪除部分,引用自維基百科。)

圖、這個 Part 2 的書寫,我也是從一張塗鴉開始,

思考整篇文章想要涵蓋的內容,以及其邏輯性。

字很醜吧,但那些博物館裡的大師草圖不也都這樣,我故意的。

思考你的風格

每個人都有自己的特色與風格,例如我是個有活力並喜歡帶領觀眾衝撞既有觀念的演講者,Hans Rosling 則是好動而帶機鋒,Jill Bolte Taylor 強勢卻感性,Ken Robinson 隨性幽默但演講主軸仍在,又如 Tony Robbins 的極度自信與高激勵能力。這種台風都來自於個人的心理特質,是很寶貴的資產,應該盡量忠於自己做發展。從 TED 網站可以發現,最好的演講者們風格迥異,但全部都是樂於分享、對自己要說的事情有自信、並審慎思考過自己的演講內容的人。以下是四種不同風格,但同樣極為成功的演講者,你適合哪一種呢?

Hans Rosling: Asia’s rise — how and when

Jill Bolte Taylor’s stroke of insight

Sir Ken Robinson: Bring on the learning revolution!

Tony Robbins asks why we do what we do

簡報的表演呈現

我的演講概念是很線性的,雖然現在 PowerPoint 都可以做到連結、切換、跳轉,以完成複雜的簡報架構,但演講的時候觀眾的注意力是跟著你走的,結構繁複如紅樓夢的話,只會失去觀眾的注意力。例如:「你看,這邊我描述的概念是不是與我第三張 slide 剛好相反呢 (緩慢的移動鼠標切到超連結跳往第三張) ?這裡就產生了我們在第五張提出的科學問題(再次緩慢的點到超連結跳往第五張),也呼應了我上次演講最後留下的矛盾(開啟電腦中另一份簡報一直跳轉到最後一頁)。」(唯一呼應的是觀眾腦袋中的混亂吧)

在 20 分鐘左右的簡報上,最推薦的概念設計,是類似 CSI: NY 或古佃任三郎這種推理劇的。以 CSI: NY 來說,前兩分鐘一定有個人離奇的死亡了(引起興趣),接著便是鑑識組蒐證、找到嫌疑人、用科學證據水落石出(主秀),然後劇情結尾,藉由主要角色闡述這個故事帶來的意義(收尾)。

以簡報來說,前三分鐘必須做好自我介紹,並鋪陳為什麼接下來要上的主戲是重要的,在一連串的主戲菁華後,逐漸堆高聽眾的滿足度,便能做個華麗的結尾,說明剛才所秀的對我們的意義是什麼。

我們中文常講「起承轉合」,但這是用在你能慢慢雕琢且讀者能靜靜閱讀的文字藝術上。至於演講,除非你是高手,能夠在 20 分鐘內明確做好轉折,準確帶領觀眾情緒通過懷疑、期待而後恍然大悟,否則我誠心建議,先遵守以下的「開場-主秀-結尾」概念(也就是只有「起承合」,沒有「轉」),會比較容易完成一個成功的演講。如 Richard St. John 很快速的「起、承、合」示範:

Richard St. John’s 8 secrets of success

演講構思:開場

以國際演講來說,我們畢竟不是諾貝爾獎得主或 TED 演講者那麼出名(一個蠻好的標準是維基百科上有沒有你的條目,自己建的不算),於是開場務必讓聽眾知道你是誰,以及為什麼是你來講?這有助於讓觀眾相信你後面所講的話,增加說服力,避免無謂的懷疑(如:「你是誰啊?憑什麼講這個?」)降低演講的效果。

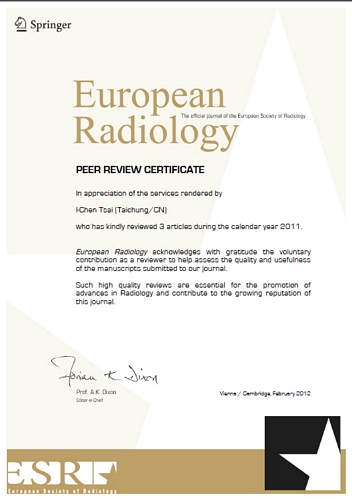

一般有效率的作法,會用一張投影片介紹地理位置以及醫院,而用一張投影片介紹自己在這個領域的成績,間接告訴觀眾:「我講這個主題是夠格的,不是念念 paper 就來整理給你聽。我飛很遠來講,值得您用心聽!」

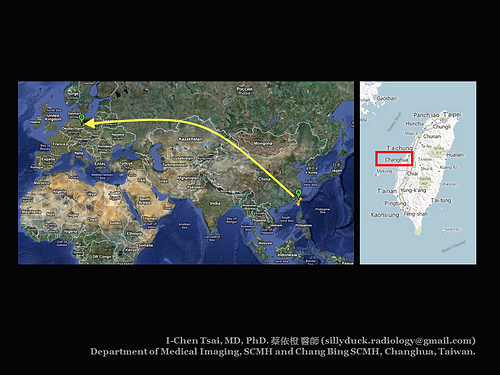

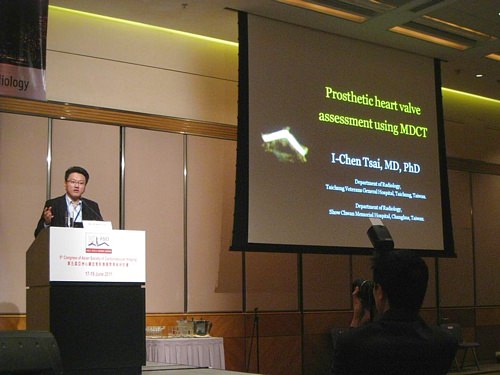

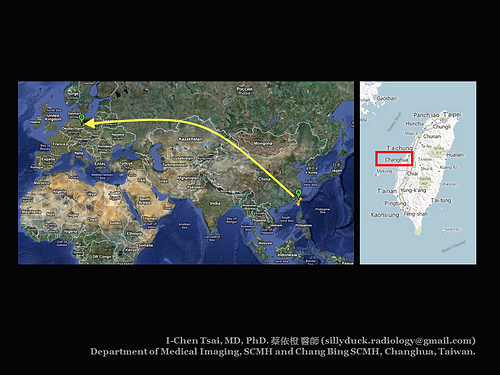

圖、我受邀到德國柏林演講,

講 cardiovascular CT 給全世界的 Philips CT 使用者聽,

用一張投影片說明台灣在哪裡、我飛多久才來到柏林,

做國民外交之餘,也讓聽眾更珍惜你接下來的分享。

圖、世界各地的 CT 使用者,不見得認識我,

為了讓大家相信我講這主題的權威性,一一說明我曾「制定亞洲 guideline」、

「在 CT 領域得過獎」、「在中國與台灣各發行一本心血管電腦斷層教科書」的經歷。

接著便是要引起聽眾的興趣,這必須配合對觀眾組成的了解,例如同樣是講 CTVPA 可以一次診斷 pulmonary embolism 以及 deep vein thrombosis,對骨科醫師講時,要強調這個新的檢查可以減少他們不明原因的 mortality,使得診斷 pulmonary embolism 變成跟診斷 pneumonia 一樣簡單,引起他們的興趣。而如果是對放射科醫師演講,則必須從「影像判讀有時候很困難,這時候的解決方法是 XXX」下手。

即使講同樣的主題,當你的觀眾換了、場合換了、時間點換了,

就應該重新思考演講的呈現。

開場最重要的是「我是誰?我憑什麼講這個?聽眾為什麼要聽這個?」

演講構思:主秀

在主秀的堆疊上,以煙火來比喻,就是要打出「煙火、大煙火、好大的煙火」,讓觀眾的心情走向成為「哇!天啊!真是太精采了!」最理想的狀態是,連一開始的小煙火都是業界水平之上,這樣整個鋪陳便會非常令人 impressive。例如 Ken Robinson 說學校扼殺創意的這場演講,他從輕鬆的一些例子開始講,把「貓」與「歌劇魅影」編舞者這個最感人的故事放到最後,然後才做總結。

Ken Robinson says schools kill creativity

至於怎麼生出這些煙火,則是關係到你的專業度,要打哪些煙火,這個問題要先問自己「主辦單位為什麼找你講?你在業界的特殊貢獻在哪裡?人家請你講,期待看到什麼?」這些問題。

例如:今天請小 S 來講,當然是要講他怎麼打造自己成為主持一姐,聽他講「康熙來了」掌握哪些要訣才成為華人第一的綜藝節目?如果小 S 講他在華岡藝校到大小 S 出道的故事,自然吸引力就低了。

以醫學研究者來說,你要問你自己:「人家請我是因為什麼?因為專業成績?臨床技術?還是新的研究?」針對最有話題性的主題做整體呈現,讓聽眾大呼值得。

演講者是接受大量時間託付的,例如你是對著 10 個老師演講 30 分鐘,那你就是背負了總共 300 分鐘研究者的黃金時間,因為他們醒著、腦袋淨空、準備聽你講 300 分鐘。若是對著 500 位醫師演講 20 分鐘,那就是 10000 分鐘的託付,相當於 20 個工作天,想想 20 個工作天可以看多少門診病人、開多少台刀、急救回多少患者?

好好的為這些寶貴的時間,放場燦爛的煙火吧!

演講構思:結尾

結論的部份,演講者必須在燦爛煙火施放完後,再一次口頭歸結整個演講中的主軸,重新確認演講本身想傳達的意念,準備為觀眾留下最後的清晰記憶。

結論部分的 take home points,最多兩個就好,因為超過聽眾是記不住的。想想台北 101 煙火放完後你記得住裡頭三個想要呈現的藝術意義嗎?我們只記得 101 煙火而已。這表示,其實演講只要能傳達 (1) 一個新的概念 (2) 你是這個概念的專家,這樣就很完美了。

而這個概念的選擇,盡量避免停留在技術層面,嘗試拉高到更廣泛的應用層面,或者觀念、哲學層面,會比較令人留下深刻。如以下表格比較:

| 好 | 普通 | 附註 |

| MDCT 已經成為現今介入性治療的 GPS,在手術前精準定位病灶以供評估。 | 配合良好的顯影劑注射技術、檢查施作與判讀, MDCT 可以診斷血管狹窄。 | 對放射科醫師演講,後者可能是很好的結論,因為這協助放射科醫師了解檢查的技術關鍵,這是他們在乎的。但對血管外科或心臟科醫師來說,前者才是好的「總結概念」,將技術結論拉高到應用層面、哲學層面,更好理解。 |

| 配合精確的策略設定與資源整合,台灣現有的醫療環境,有可能在五年內打造一個國際水準的團隊,參與國際學術社群。 | 多閱讀學術期刊、多與臨床醫師以及技術同仁溝通,我們也能有不錯的成績。 | 前者引領大家看到夢想,也腳踏實地,感染力較強;後者則顯得略為無力。 |

上表雖然是用文字表達意念,但那是準備拿來「說」的,不是打上投影片拿來「念」的。投影片還是要避免大量的文字,盡量使用圖片、視覺化的呈現方式,由「你」這個演講者清晰地講出來,並讓觀眾的焦點在你身上。

本章結論

本章想要介紹的概念,就是演講其實就像一場電影,演講者同時身兼「編、導、演」三個角色,而在「編」的部份,是最常被忽略、也最容易搞爛一場演講的。直接埋首電腦開啟 PowerPoint 去編投影片,會嚴重限制了這戲的層次、邏輯以及美感。從一張白紙的塗鴉開始,去想像一場專屬於你的煙火秀吧!

下一次,我們將介紹簡報實作部分。既然我們要作 PowerPoint 的主人,到底要怎麼做呢?在視覺呈現上,又有哪些根據人體視覺與認知研究的準則可以遵循嗎?我們下次見。

[書評]《小布刷油漆》:童書中的工程性格、人生況味與性別設定

作者:蔡依橙 醫師 (I-Chen Tsai, MD)

完稿日:2012/4/26

《小布刷油漆》是一本我跟靜仔都很喜歡的童書,裡頭的工程性格、人生況味與性別設定都很有意思。淡淡的,但很寧靜而深邃。

很多人可能沒看過這書,我就一邊說故事大要,一邊介紹裡頭有趣的地方吧。

靜仔這本是幼稚園送的,這早稻田幼稚園很厲害,能找到平價質精的贈送用童書。選書的功力,顯示出一個學校對幼兒教育的掌握力有多少。

台灣童書翻譯本居多,且翻譯重製時,以實用能讀為主,品味不是重點,往往會有中文字跟圖片風格迥異的慘劇出現,瞧,那可怕的標題字型。原版封面風格在此。

左邊那隻是小布,右邊是奴奴。小布想幫這櫃子上油漆。這兩隻海貍從頭到尾你都不知道他們到底是什麼性別。

既然決定要做了,就要認真。把所有部件拆下來,一個個處理。看,小布多專注。

經過討論,他們決定,每一塊板子都要塗上不同的顏色,很浪漫!是不是!

作者 Lars Klinting 工程師性格出現,對於每個出場的工具停格介紹。

工作前,要先鋪場地,別弄髒地板了。這裡鋪個梗:頑皮的奴奴哪裡去了呢?

登登,奴奴被壓在紙下頭啦。仔細看,小布不但沒有生氣,還很開心,是不是很包容、個性很好、情趣十足的好伴侶啊?

小布幫奴奴穿好圍裙,這角色關係混合了一些親子成分,很有「愛」。

奴奴比較粗心,常滴到身上。仔細看,奴奴身上的油漆髒污,數量與顏色完全符合所使用的油漆順序。顯示作者對故事與圖畫的掌握力很夠,產生相互呼應的立體結構。

地上的髒污以及奴奴身上的油漆噴濺,其出現順序、多寡,都符合油漆顏色出現的順序。

當作者對細節很用心時,父母也開始可以放心,這本書想傳遞的價值跟精神,應該是精準的設計過了。

工作區域一景,這裡埋了一個梗。

仔細注意左手邊,有個畫一半的藍色太陽,是誰這麼調皮,工作中帶點情趣的呢?靜仔才三歲,都能猜到是奴奴。可見作者功力深厚,才幾張畫作,角色個性已有效傳達。

這梗還沒完喔。

後來小布幫奴奴擦身體,把油漆擦乾淨。後頭的說明特別提到,擦得掉,表示所用的是「水溶性」油漆。多麼工程師性格你看:實事求是、繁複堆砌、首尾相合。

話說,小布跟奴奴,是兄弟或姊妹嗎?但他們不住一起,應該不是。

是朋友嗎?但你會在家幫一般朋友擦澡啊?太親密了吧。

看很多次之後,我認為小布跟奴奴的設定,是「無性別指涉」的曖昧戀人。在社會用傳統性別規範框限他們前,讓孩子感受單純的愛戀,不管是男是女,還是 LGBT,都好,人是生來先有愛,然後才有性別 (gender) 的。

工作告一段落,奴奴回家,時間下午 6:55。記得,「再喜愛的事物,也不要超時工作。」

隔天,小布等到中午,才在奇怪奴奴怎麼還沒來時,奴奴出現了。這段情節也很戀人

奴奴帶了一個自己剛上色的筆筒送給小布,真是濃情蜜意。原來今天早上遲到,是因為奴奴用剛學會的油漆技術,作了一個禮物給小布呢。

注意上頭的圖案,就是他昨天在紙上畫的太陽,暗示當時他就在醞釀這個禮物囉。是不是很有「愛」!

辛勤的工作後,小布系列均以吃餅乾跟喝飲料作結,提醒我們:「工作,是為了享受人生。工作,不是生活的全部。」你多久沒有跟朋友家人,輕鬆的喝個下午茶了呢?

最後,總結一下我很喜歡這本書的原因。

1. 單純的工程性格:全書很細膩的傳達一種工程師性格,在堆砌中見細膩、在細膩中見層次。

2. 單純的人生況味:工作認真、樂在其中、享受生活。

3. 單純的性別設定:愛戀先行於性別,愛戀是單純的,性別是社會規範的。

我很喜歡,希望你也喜歡。